La Laguna amanece tórrida. La

media mañana lagunera advierte que el día va a estar calentito. El sol brilla

por su presencia. En días como estos, lo mejor es salir con un amigo, tomarse

unas cervezas, pasear a la sombrita y disfrutar de los rincones laguneros. Eso

me propuse hacer. Después de consultar mí larga lista de amigos, decidí pasar

esta soporífera mañana con Adriano. Dicho y hecho. Paseando por el lado de la

sombra recorrimos varias calles con ritmo cansino, sin prisa, hasta que nos

sentamos en el Parque de la Constitución a refrescarnos con una jarra bien fría

de cerveza.

La

gente buscaba los lugares a la sombra: algunos para sentarse y otros para

caminar. Nos llamó la atención un señor de unos setenta y tantos años, chándal

y tenis de Decathlon, gorra de los Ángeles Lakers, revistas bajo el brazo y

andar decidido. Lo seguimos con la mirada mientras se perdía por el Camino

Largo. Las jarras, vacías y calientes, fueron sustituidas por otras frías,

rebosantes y espumosas. Después de dar cuenta de ellas, mi amigo y yo,

decidimos subir a la Mesa Mota, ¡en coche!

Me

puse al volante de mi RAV4 mientras él se acomodaba en el asiento del copiloto.

Ni una palabra nos cruzamos. Tan sólo unas miradas que, de hito en hito, le

dedicaba aprovechando las curvas y contra curvas de la carretera. Así llegamos

arriba sorteando los baches y socavones del

mal cuidado firme. Nada más bajarnos del coche, corrimos en busca de una

sombra que habíamos divisado desde el aparcamiento bajo unos enormes

eucaliptus. A su generosa sombra nos

sentamos divisando las maravillosas vistas de la Vega. Escuchábamos,

extasiados, unos ladridos aislados de perros, alguna bocina proveniente de la

vía de ronda, unos trinos de pájaros osados que se atrevían a cambiar de árbol….

Me

puse al volante de mi RAV4 mientras él se acomodaba en el asiento del copiloto.

Ni una palabra nos cruzamos. Tan sólo unas miradas que, de hito en hito, le

dedicaba aprovechando las curvas y contra curvas de la carretera. Así llegamos

arriba sorteando los baches y socavones del

mal cuidado firme. Nada más bajarnos del coche, corrimos en busca de una

sombra que habíamos divisado desde el aparcamiento bajo unos enormes

eucaliptus. A su generosa sombra nos

sentamos divisando las maravillosas vistas de la Vega. Escuchábamos,

extasiados, unos ladridos aislados de perros, alguna bocina proveniente de la

vía de ronda, unos trinos de pájaros osados que se atrevían a cambiar de árbol….

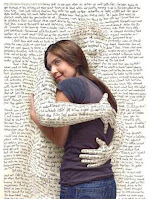

Me decidí a mirarlo.

Lo atraje hacia mí. Lo rodeé con mis brazos. Se decidió a hablarme. En mis

oídos, con voz muy queda, me susurró como sólo susurra un amante:

Animula vagula, blandula,

huésped

y compañera de mi cuerpo,

descenderás

a esos parajes pálidos,

rígidos

y desnudos,

donde

habrás de renunciar

a

los juegos de antaño……

Memorias

de Adriano, de Marguerite Yourcenar, es uno de esos libros que lees y

relees a lo largo de tu vida dejándote ese regusto melancólico del mundo

antiguo. Su protagonista, el Emperador del siglo II, Adriano, uno de los

últimos espíritus libres de la Antigüedad, se dirige a su nieto y futuro

sucesor, Marco Aurelio, para meditar y reflexionar sobre su vida: éxitos y

fracasos; amores y desamores; paz y guerra; poesía y música; del arte y de la

amistad….., pero, sobre todo, de la pasión que sentía por su joven amante

Antínoo y del terrible dolor que supuso su muerte. La propia Yourcenar cuenta

que una vez encontró, en una carta de Flaubert, esta frase inolvidable: “Los

dioses no estaban ya, y Cristo no estaba todavía, y de Cicerón a Marco Aurelio

hubo un momento único en que el hombre estuvo solo”. Este hombre es Adriano.

Según la autora,

si Adriano, el Emperador, no hubiera mantenido la paz del mundo y no hubiera

renovado la economía del imperio, sus venturas y desventuras personales

interesarían menos. Sin embargo, a mi me interesa más la figura de Adriano, el

hombre, el amante. Su pasión por Antínoo tiene más valor si tenemos en cuenta

que éste no era ni un hombre de Estado ni un filósofo, sino simplemente alguien

que fue amado. Y esto es lo que le da consistencia a la vida de Adriano. Su

pasión por Antínoo, de rostro melancólico, evoca la breve vendimia de la vida y

la necesidad de disfrutar del elixir de la misma.

En pleno cenit,

el sol brillaba candente, ardiente, ígneo. El pesado calor del mediodía, a

pesar de la sombra compasiva de los eucalyptus, me transportaba

melancólicamente a la Grecia de Antínoo donde “tuvimos el mar de los árboles,

las florestas de alcornoques y los pinares de Bitinia…….Las planicies habían

acumulado el calor del prolongado verano; el vapor subía de las praderas a

orillas del Sangrarios, donde galopaban tropillas de caballos salvajes…”. En

estas estaba, cuando el sonido del reloj de la Concepción surco los aires y me

despertó dejando en mis oídos el eco final de las memorias de Adriano…

Todavía

un instante miremos juntos

las

riberas familiares,

los

objetos que sin duda

no

volveremos a ver…

Tratemos

de entrar en la muerte

con

los ojos abiertos….

¡Cuanta verdad

encierra el dicho que afirma que el que lee vive mil vidas y el que no, una

sola!

No hay comentarios:

Publicar un comentario